ヘルスケア– category –

-

よく噛んで健康な食生活

神奈川歯科大の斎藤滋教授は、「魏志倭人伝」の記述に基づき卑弥呼の食事を再現し、女子学生による試食実験を行いました。その結果、一食あたりの咀嚼回数は驚異の3990回に達した一方、現代の食事ではわずか620回と、6分の1にまで減少していることがわかり... -

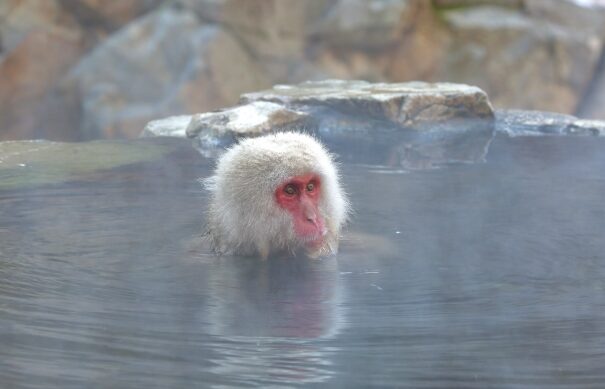

疲労回復のためのお風呂

疲労困憊のときには、ぬるめのお湯(38~40℃)に肩まで15分ほど浸かるのがおすすめです。こうすることで副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。健康な方であれば、40℃のお湯に3分浸かった後、30℃のシャワーを30秒浴びるというプチ温冷交... -

疲労回復のための入浴の仕方

30代の3人に1人(33%)が、普段の睡眠で十分に休養できていないと感じていることが平成30年度の厚生労働省の調査で明らかになりました。疲労が慢性的に蓄積すると、免疫力の低下や脳の情報処理能力の低下を招き、日常生活はもちろん、仕事のパフォーマン... -

お風呂が体に良い理由

お風呂が体に良いとされるのは、主に以下の5つの作用が考えられます。 (1)温熱作用:全身を巡る温かさ 温かいお湯に浸かると、まず皮膚の表面が温まり、その熱が血管を通じて全身へと広がります。血管が拡張することで血流が促進され、体の隅々まで栄養... -

お風呂で不眠の改善

近年、不眠に悩む人が増えているようです。その背景には、病気やストレスといった要因に加え、スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトの影響も無視できません。ブルーライトは脳を覚醒させ、交感神経を活発にするため、入眠を妨げることが多... -

半身浴と全身浴

ダイエット目的で語られることのある半身浴ですが、健康な方には全身浴をおすすめします。なぜなら、半身浴で時間をかけて発汗しても、ダイエット効果は限定的であり、むしろ全身浴の方がより多くのカロリーを消費できるからです。さらに、肩こりや頭痛を... -

お風呂で冷え症の改善

冷え症は、西洋医学で明確な病気として定義されているわけではなく、多くの場合、ご本人が感じるつらさや不快感を指します。寒い環境では、手足の末端への血流が滞り、冷えを感じやすくなりますが、冷え症の方にとっては、その冷えが日常生活に支障をきた... -

お風呂で足のむくみを改善

足のむくみは、重力の影響で水分やリンパ液、血液などの体液が足に溜まり、心臓へスムーズに戻らなくなることで起こります。 むくみ対策として効果的な入浴法は、40℃程度の湯船にゆっくり20分浸かることです。ただし、続けて入浴すると、のぼせる可能性が... -

バランス力アップでふらつかない生活

最近、つまずいたり転んだりすることが多いと感じるなら、それはバランス能力の低下が原因かもしれません。私たちは普段、無意識のうちにバランスを取りながら歩いたり走ったりしていますが、転ぶということは、本来備わっている体の調整機能がうまく機能... -

妊娠期や老年期に多いこむら返り

妊娠中や高齢者に多く見られる「こむら返り」は、主にふくらはぎの筋肉(腓腹筋やヒラメ筋)が異常に収縮する状態を指します。腓腹筋の「腓」の字を「こむら」と読むことから、この名前がつきました。ふくらはぎだけでなく、足の裏や指、太ももなど、さま...